「文化財データバンク」とは……文化財データバンクをつくろう! !文化財データバンクとは、文化財にまつわることを、みんなでしらべていこうというものです。さて、どんなことを書けばいいのでしょう。 しらべること

しらべる方法 そのものを見てくる 人に聞く(インタビュー) 本を調べる(百科事典など) しらべなければならないもの いつのことか(西暦・時代・何年前?) どこであったのか(国、県・市町村) しらべた本・インタビューした人の名前 そのものについての説明・気付いたこと ・そのものの絵・説明する絵をかくと分かりやすい。(写真でもよい) ・分からない所は書かなくてもよい。 何にかくか 文化財データバンクの用紙 B紙(B0という大きさの紙。模造紙ともいう) 画用紙(四つ切り、八つ切り) ・何もかいてない、ワラバンシにかいてもよい。 今回のお題(電化製品編) 現在、さまざまな電化製品が使われています。 この電化製品はいつごろから、使われているのでしょう? 電化製品が使われるようになって暮らしはどのようにかわったのでしょう? また、お父さんやお母さん、おじいさんやおばあさんが昔使っていた電化製品と今のものではどのように違うのでしょう。 電化製品がいつ頃から使われるようになったのか、どのようにくらしがかわったのか年表にまとめてみましょう。 また、現在のように全面的に電化製品で埋め尽くされるようになった原因や、地域によるちがい、電化に対しての人々の声を受け取ることができるかもしれません。 おとなの人に聞いても、自分で知っていることをかいてもOK! ほかにどんな文化財があるのか分からないときは、それについてしらべてみよう。 文化財データバンクのデータの書き方について『文化財データバンク』は、みなさんの作るデータがすべてです。みなさんが、いっしょうけんめいにデータを書いてもデータに不完全なところがあると、データ自体の意味がなくなったり、きちんと書いてある他のデータまであやしまれたりして、だいなしになってしまいます。  ここで、データの書き方を少し考えてみましょう。

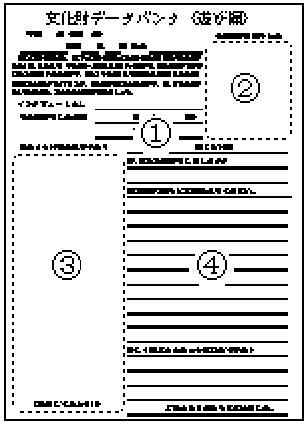

ここで、データの書き方を少し考えてみましょう。文化財データバンクの用紙は、大きく分けると右のように四つの部分に分けることができます。(1)と(4)は文字を書くところ、(2)と(3)は絵をかくところです。(1)番から順番にどのようにかいたらいいのか考えましょう。 (1)で、まず書かなければならないのは、インタビューした人の名前です。 データを書くとき、インタビューをする他に本をみたり自分で書いたりしますが、本にインタビューしたつもりで本の名前も書いてあげましょう。 そうしないと、自分で勝手に書いたことになってしまいます。 また、“おじいちゃん”とかだけではなくインタビューした人の名前もわすれずに書きましょう。 年齢も書いておくとよいでしょう。 「どのくらい昔のことですか?」という質問をすると「ずっと昔からつづいている」とか「今もおなじ」と言われることがあるかもしれません。 マンモスをおいかけたような大昔から今日まで、ずっとおなじであればいいのですが、そんなことはまずありません。 インタビューした人が何才の時にしたのかを聞いて何年前かを書きましょう。 そのことをした場所は、きちんと地名で書きましょう。 地名で書かないと、書いた人にはわかっても僕にはどこのことかわかりません。 (2)と(3)には絵をかくわけですが、(2)にはあそびや行事の場合、材料や道具を大きくかきましょう。 人物や事件の場合には、そのことに関係する人の絵を想像してかくといいでしょう。 ものをしらべたときには、そのものの全体の絵をかきましょう。 (3)には、遊び方や作り方、そのことのようすや、そのものの説明に必要な絵をかきましょう。 (4)は(3)や(2)の絵を利用して言葉で説明するところです。 わからないところや、インタビューをしていて「ここがおかしい」というところがありましたら、そうつたえてください。 綜合表紙へ |