|

火おこしのための秘伝書

|

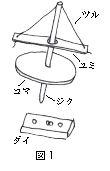

左の図(図1)のような火おこしを使って火をおこす場合、やみくもにコマを回してもケムリだけ出て火をおこすことができません。

コマの軸の先をよく観察すると右の図(図2)のように、こげていることに気付きます。(使う前はノコギリで切り落としたままでした)

このことは火おこしという道具が火をおこすきっかけをあたえる道具であることをしめします。

|

|

ここで、火をおこすために必要なものをあらためて整理しておきましょう。

1. もえるもの(紙をもやす場合の紙にあたります)

2. もやすためのもの(ふつう空気と考えますが正確には酸素といいます)

3. きっかけ(ライターやマッチ、火おこしの場合、熱がその役目をします)

(必要なのは、この3つだけでしょうか? 他に必要なものはありませんか?)

ふたたび火おこしのことを考えてみてください。上の三つがどこにあるでしょう? また、どれか一つでも欠けていればおぎなうためにはどうすればよいでしょう?

先ほどの観察からわかったことは、軸のこげている部分に火をおこすための3.きっかけが集中しているということです。ここに1.もえるものと2.もやすためのものを近づけなければなりません。

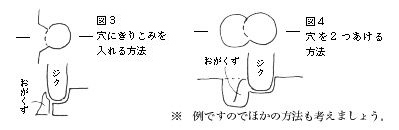

たとえば、もえるものとして「おがくず」のようなもえやすく、空気とふれている場所の多いものを使ってみてはどうでしょう? また、おがくずを3.きっかけにふれさせるためには、軸を受けるもの(木の板の穴)もくふうしなければならないでしょう。

火おこしを使ってケムリが出れば、火をおこすための3.きっかけを手に入れたことになり、ライターやマッチのかわりになることがわかったわけですから、その意味でこの実験は成功でしょう。また、現在使われている(あるいはみなさんの知っている)火をおこすための方法には、1. 2. 3.のものがどこにどのようにありますか? (ひょっとすると欠けているものがあるかもしれません)

さて、火おこしを使っておがくずがくすぶり始めたら、種火の完成です。種火は火の種ですので炎をあげるように育てなければなりません。

|

一番かんたんなのは新聞紙を使う方法です。新聞紙で種火をつつみ息をふきかけます。この場合、新聞紙は1.もえるもの、息は2.もやすためのものとなり、種火が3.きっかけということになります。

|

|

新聞紙は息がふきかけやすいようにおわん形にまるめておくといいかもしれません。種火をうつす場合はやけどなどのけがに注意しておこなってください。

さらに新聞紙を使って炎をあげることができたら新聞紙などの紙が貴重でもやすことのためらわれた昔を考えてみてください。紙も発明されていないような昔から私たちのご先祖様は火を使い、さまざまなことに使っていました。

つけたせば、(図1)のような火おこしは、「意外に新しいものではないだろうか?」と考えている人たちもいます。このような火おこしのない場合どのように火をおこしたのでしょう? 火のおきる原理を考えて想像してみましょう。

逆に、(図1)のような火おこしは、どのようにしてできたのでしょう? 現在私たちの身の回りにあるものから、このような火おこしを作ることを考えてみてください。火おこしと身の回りのあるものとの共通のご先祖がみつかるかもしれません。

※

|

昔から「火」はうやまわれてきました。

このことは「火」が便利なものであることと同時に恐ろしいものでもあるからです。くれぐれも火のあつかいには十分に気をつけてください。

火は、みなさんのまわりの大切なもの(文化財もその1つです)を一瞬にしてなくしてしまいます。

火を使う実験は大人の人と安全な場所でおこないましょう。

|

目次へ |